Um die gesamte Luftmenge einer Lüftungsanlage zu transportieren, bedarf es entsprechender Druckunterschiede. Für die Dimensionierung der Ventilatordrücke (-leistung) sind die Luftmenge und die Druckverluste der angeschlossenen Bauteile (auch Abluftleuchten) maßgebend, die der Luftbewegung einen gewissen Widerstand (Druckverlust) entgegen setzen. Druckverluste der Bauteile werden in entsprechenden Messeinrichtungen ermittelt. Für viele typische lüftungstechnische Bauteile (Luftkanäle, Krümmer, Querschnittsübergänge) sind diese Druckverluste tabellarisch erfasst. Druckverluste von Abluftleuchten werden vom betreffenden Hersteller aufgrund von Messungen angegeben.

Druckverluste

Beim Druckverlust wird zwischen dem statischen Δpstat und dem dynamischen Druckverlust Δpdyn unterschieden. Beide ergeben den Gesamtdruckverlust Δpges, der geringer ist als der statische Druckverlust. Die Zahlenwertgleichung lautet:

Δpges = Δpstat - Δpddyn = [ζ · p/2 · w2] - [p/2 · w2]

ζ |

Widerstandsbeiwert |

p |

Dichte der Luft |

w |

Luftgeschwindigkeit |

Der statische Druckverlust ist gleich der Druckdifferenz des absoluten Drucks vor und hinter dem Widerstand. Er nimmt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit w zu. Der Widerstandsbeiwert ζ (zeta) ist von den strömungstechnischen Eigenschaften des Luftwiderstandes abhängig. Für die üblichen Luftwiderstände, wie Querschnittsverengungen, Krümmer, Schieber usw. sind die Widerstandswerte in technischen Tabellen standardisiert. Für Abluftleuchten werden die Druckverluste in speziellen Messeinrichtungen ermittelt.

Für Abluftleuchten ohne direkten Kanalanschluss, also für Unterdruckdecken, ist der statische Druckverlust zur Dimensionierung des Ventilatordrucks bestimmend. Der dynamische Druckverlust entfällt in diesem Fall wegen der Luftgeschwindigkeit in der Zwischendecke w = 0. Für Leuchten mit Kanalanschluss (Ablufthaube) ist der Gesamtdruckverlust die entsprechende Dimensionierungsgröße.

Der dynamische Druckverlust entspricht der Beschleunigungsenergie (kinetische Energie) der strömenden Luft und nimmt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zu. Er wird am Ende des Lüftungssystems (am ausblasenden Ventilator) wieder zurückgewonnen (deswegen erscheint er in der Zahlenwertgleichung als Minusbetrag).

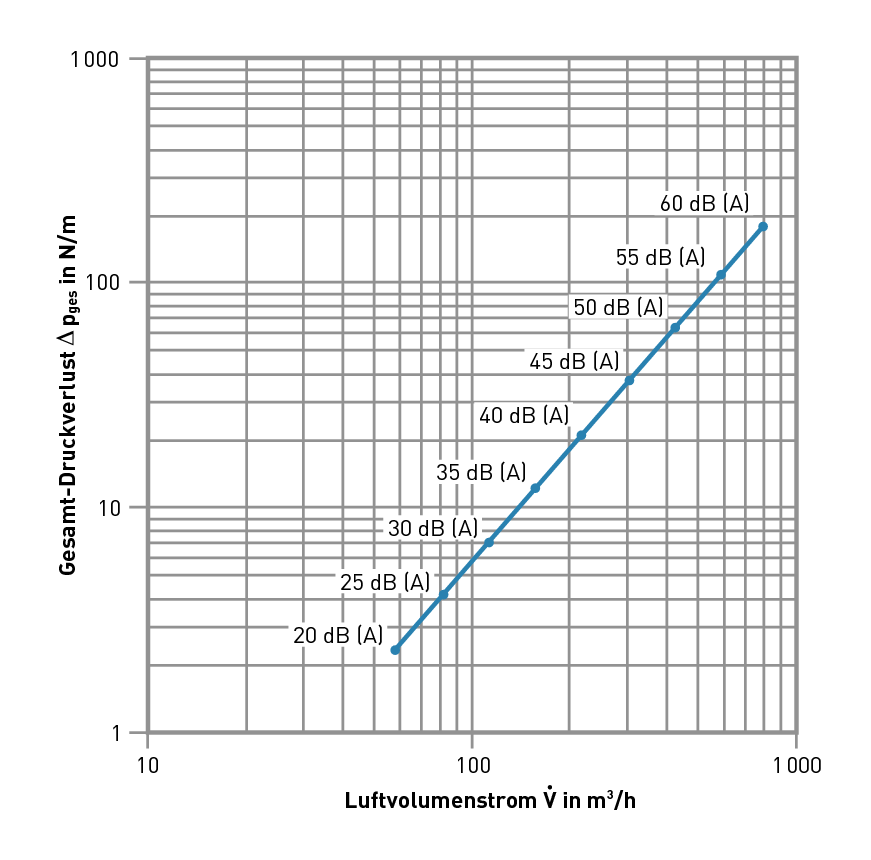

Lüftungstechnische Planungsdaten für Abluftleuchten werden von den Herstellern der Abluftleuchten zur Verfügung gestellt. Bild enthält dazu ein Beispiel. Darin ist der Gesamtdruckverlust Δpges in Abhängigkeit des Luftvolumenstroms dargestellt. Die Parameterwerte geben den A-bewerteten Schallleistungspegel in dB(A) an, der in einem Hallraum nach EN 23741 gemessen wurde und keine Raumabsorption beinhaltet. Zu den akustischen Eigenschaften von Leuchten siehe Kapitel.

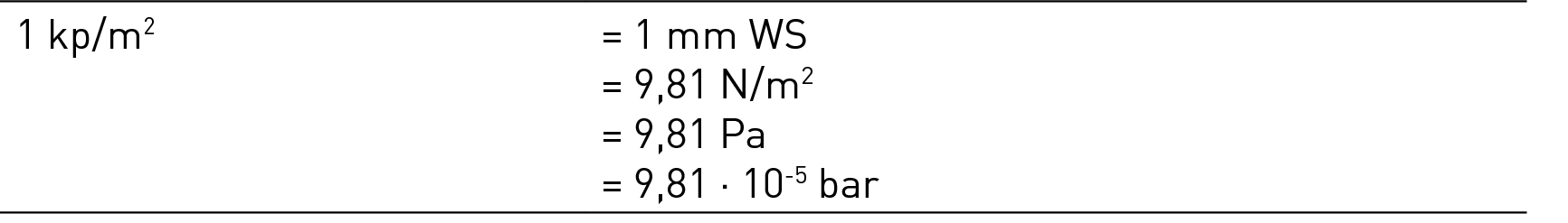

Abbildung: Umrechnung von Druckeinheiten

Abbildung: Beispiel für die lüftungstechnischen Planungsdaten einer Abluftleuchte für Unterdruckdecken

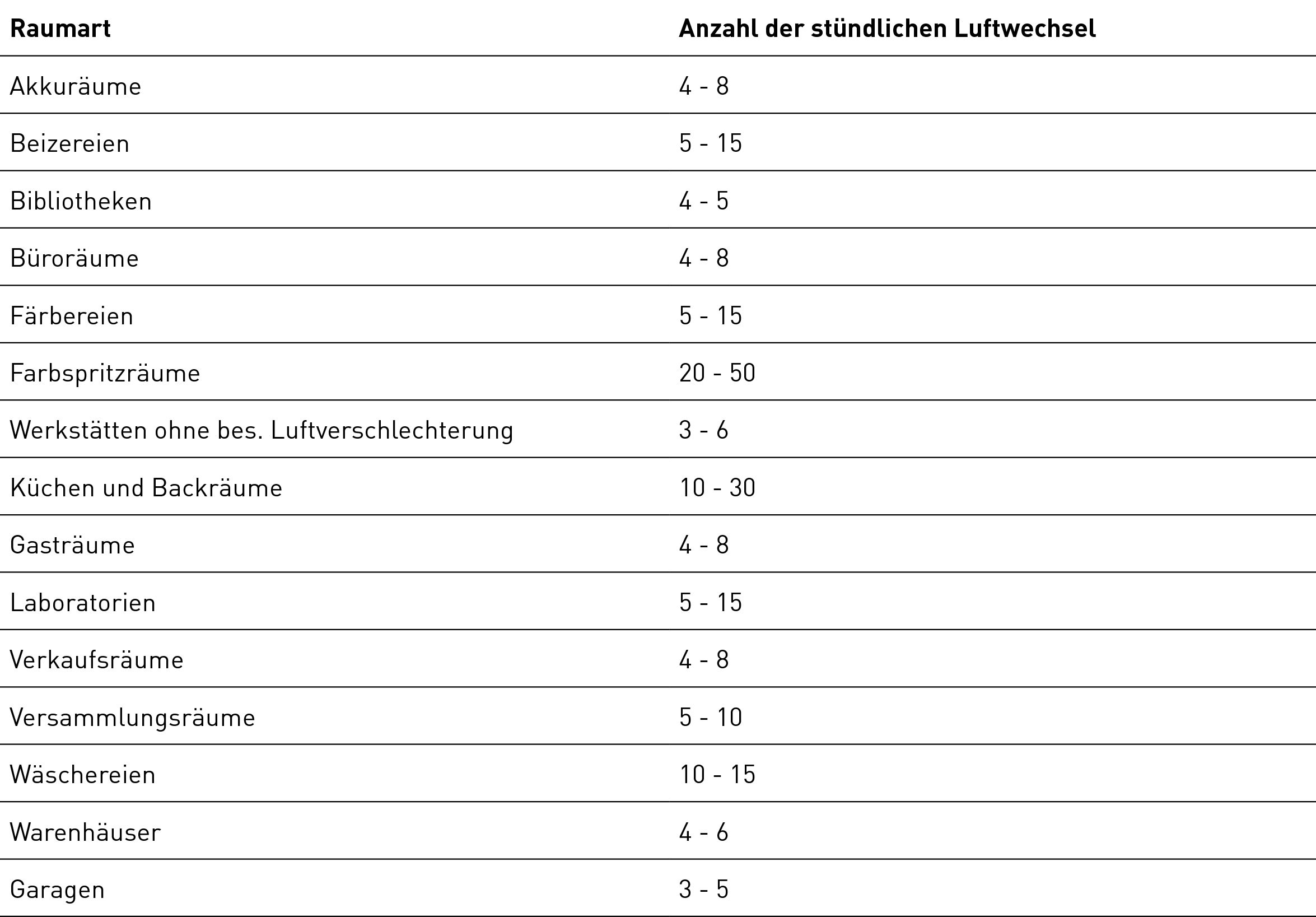

Tabelle: Beispiele für Luftwechselzahlen

Die Norm DIN VDE 0100-559 „Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 5-55: Auswahl und Errichten elektrischer Betriebsmittel – Andere Betriebsmittel – Abschnitt 559: Leuchten und Beleuchtungsanlagen“ (Ausgabe 2006, identisch mit dem CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 60364-5-559:2005) bestimmt, dass Leuchten nach den Herstellerangaben ausgewählt werden und EN 60598 entsprechen müssen.

Im Anhang von DIN VDE 0100-559 (Harmonisierungsdokument HD 60364-5-559:2005) sind Erläuterungen der in Leuchten, Schaltgeräten für Leuchten und für die Montage der Leuchten verwendeten Kennzeichen aufgeführt. Der Hersteller muss nach dieser Norm diese Kennzeichen entweder auf dem Typenschild der Leuchte oder in der Montageanleitung verwenden. Die aus dieser Norm auszugsweise entnommene Übersicht (Tabelle 3.6-1) erleichtert dem Anwender die entsprechende Auswahl und Anordnung der Leuchten.

Die Tabelle enthält Hinweise für die Auswahl von TRILUX-Leuchten für viele Anwendungsfälle der Innenbeleuchtung – und zwar aufgrund einschlägiger europäischer Normen, der Errichtungsvorschriften DIN VDE 0100 sowie einiger weiterer Vorschriften.

Zusätzlich sind auch Vorschriften, wie z. B. der Berufsgenossenschaften, der Baubehörden, der Sachversicherer usw. zu berücksichtigen. Im Einzelfall ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Vorschriften heranzuziehen und in Zweifelsfällen mit den entsprechenden Aufsichtsbehörden Kontakt aufzunehmen. Insbesondere sind auch die Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften anderer Länder zu beachten.

Kriterien für die Auswahl von Leuchten aufgrund lichttechnischer Anforderungen siehe Kapitel. Die Angaben in der Tabelle berücksichtigen auch Praxiserfahrungen. Zum Beispiel ist bei Leuchten der Schutzart IPx4 (Schutz gegen Strahlwasser) aus konstruktiven Gründen immer auch der Schutz gegen Fremdkörper verbunden und aus der Mindestschutzart für Innenleuchten IPx4 wird die Leuchtenschutzart IP 54 (staubgeschützt) bzw. bei Außenleuchten IP 44 (Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm).

Die in der Tabelle, Spalte „empfohlene Produktgruppen“ aufgeführten Leuchten sind bevorzugt einzusetzen. Andere Leuchten mit vergleichbaren Eigenschaften können ebenfalls geeignet sein.

Moderne Leuchtstofflampen – insbesondere bei Betrieb mit EVG – ermöglichen bis zu 16 000 Betriebsstunden bis zum Lampenwechsel und damit lange Wartungszyklen der Anlagen.

Leuchten in Räumen mit höheren Anforderungen an den Schutz gegen Staub und Feuchte erfordern wegen der damit verbundenen starken Verschmutzung meist deutlich kürzere Wartungs- bzw. Reinigungszyklen. Insofern kann es aus betriebswirtschaftlicher Sicht günstiger sein, wegen der verringerten Innenverstaubung und der damit verbundenen längeren Wartungszyklen Leuchten höherer Schutzart gegenüber der Mindestschutzart einzusetzen oder Wannenleuchten der betreffenden Schutzart anderen Bauformen vorzuziehen, weil sich diese wegen der glatten Außenformen leichter reinigen lassen.

Wartungsgründe haben bei einigen Innen- und bei Außenleuchten dazu geführt, dass der optische Teil der Leuchte oft eine wesentlich höhere Schutzart aufweist als der Bereich des elektrischen Anschlusses, für den die Mindestschutzart ausreicht.